長寿庵の暖簾

長寿庵の歴史 のれん

そば処『長寿庵』の歴史は、およそ300年前にその源流を辿ることができます。

蕎麦自体の歴史は非常に古く、縄文時代にはすでに日本で栽培されていたと考えられています。「蕎麦」という言葉が文献に初めて登場するのは797年のことですが、16世紀頃までは蕎麦粉を練った「蕎麦がき」や「蕎麦餅」として食べられていました。

現在の細長い麺状の蕎麦、「蕎麦切り」が登場したのは16世紀。1706年にはすでに全国に広まっていたとされています。江戸時代に入ると、蕎麦粉に小麦粉を「つなぎ」として混ぜる製法が確立され、現在の蕎麦に近い形になりました。1789年には、信州出身の商人が江戸の麻布永坂町に「信州更科蕎麦所」を開店し、現在の蕎麦屋の原型が生まれました。この頃から、蕎麦粉の割合によって「十割そば」「二八そば」といった様々な種類の蕎麦が登場しました。

江戸の町に蕎麦が広まった頃、長寿庵もその普及に大きく貢献していたことは想像に難くありません。蕎麦の産地ではない東京に、現在これほど多くの蕎麦屋が軒を連ねている背景には、住み込みで厳しい修行を積み、暖簾分けによって独立していくという、連綿と続く職人の歴史があります。『長寿庵』の名も、そうした「のれん分け」の伝統の中で、大切に受け継がれてきました。

現在、東京を中心に関東には300軒を超える『長寿庵』が存在します。それぞれの店舗が、長年の伝統を守りながらも、独自の創意工夫を凝らしたメニューを提供しているため、一つとして同じ『長寿庵』はありません。それぞれの土地で、それぞれの味が育まれているのです。

麹町長寿庵もまた、その長い歴史と伝統を受け継ぎながら、この地ならではの味を守り続けています。温かい気持ちと、代々受け継がれる献身こそが、私たちの味の基盤なのです。

長寿庵のれん4会派

◇采女会(うねめかい)

明治10年に倉橋総本店から最初にのれんわけされた栗田作次郎は采女町(現銀座5丁目)に出店しましたが、昭和20年の東京大空襲で店を焼失してしまいました。

その後目黒駅の近く(大崎2丁目)に再開した後、旗の台に移転し、その後同店は休業しています。

栗田長寿庵からは「十日会」の吉田作次郎が明治30年に、「実成会」の五十嵐友五郎が明治42年に、それぞれのれんわけされています。

そのほかにのれんわけを許された子分け、孫分けの店が現在の采女会の会員となっています。

◇四之橋会(しのはしかい)

明治32年に総本店(倉橋家)からのれんわけが許された村奈嘉与吉が麻布四之橋で開業したことから「四之橋会」を作りました。

村奈嘉の弟子を中心に子分け、孫分けの系列店が四之橋会会員となっています。

村奈嘉の店は空襲で焼失した後、2代目の与三が上野で再開したが故人となり今は廃業しています。

村奈嘉与吉は石川県出身で、郷土から呼んだ親戚・知人の師弟が従業員の主流となることから四之橋会は石川県出身者が中心となっています。

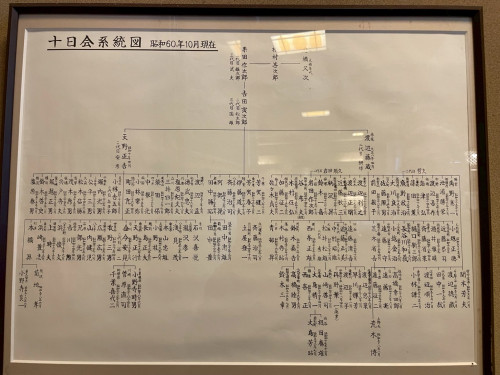

◇十日会(とおかかい)

明治30年に采女町の栗田からのれんわけを許された吉田寅次郎が日本橋茅場町でレストラン風の高級店を開業し、昭和2年に吉田家からのれんわけした渡辺藤蔵氏の「赤坂長寿庵」を中心とする「三日会」と昭和10年に木挽町で開業した天野正吉の「正長睦会」の2つの会派が誕生しました。

この2つの会派をあわせて「十日会」となっています。

◇実成会(じっせいかい)

明治42年に采女町の栗田家からのれんわけを許された五十嵐友五郎が両国橋の東詰で開業し、そこからののれんわけした店を会員とするのが「実成会」です。

通称「両国長寿庵」ですが、住所は中央区東日本橋である。

五十嵐友五郎が新潟県出身のため実成会は新潟出身者が多いことが特徴のひとつです。

※麹町長寿庵は、十日会の赤坂系列『三日会』の所属です。

三日会の歩み ― 渡辺藤蔵氏とその系譜

『三日会』の源流には、新潟県寺泊(現・長岡市)出身の渡辺藤蔵氏の存在があります。

昭和2年、藤蔵氏は若くして単身上京し、京橋の蕎麦屋で丁稚奉公を始めました。

その後、渡邉フサさんと結婚し、独立。自身の経験を活かし、子どもや弟子たちを一人前に育て、次々とのれん分けをしていきました。

昭和26年に長男に青山(北町一丁目)で店を持たせ、そこから三日会の輪が広がっていきます。

こうした発展の積み重ねにより、『三日会』は今もなお、赤坂を中心に蕎麦文化と職人精神を伝え続けています。

麹町 長寿庵は、先代の妻である〇〇〇が河田町 長寿庵で修行し、河田町をはじめ三日会のみなさまの支援を受け、

東京オリンピック・パラリンピックの年、昭和39年(1964年)5月に創業しました。

時代背景

昭和39年(1964年)のできごと:

4月1日 – 日本人の海外観光渡航自由化。観光目的でのパスポート発行が可能に。ただし年1度、所持金500USドルまでの制限付き。

4月12日 – 財団法人日本科学技術振興財団テレビ事業本部東京12チャンネル(現在のテレビ東京)が開局。

9月1日 – ホテルニューオータニ、東京プリンスホテル開業。

9月17日 – 東京モノレール開業(片道250円)。

10月3日 – 日本武道館開館。

10月10日 – アジアで初開催となる夏季オリンピック(第18回大会)が東京(日本の旗 日本)で開会する(東京オリンピック)。

11月8日 – 東京パラリンピック開催。

その時代の地元の風景:

https://koujimachi.net/gallery/index.php/2011/11/22/1096